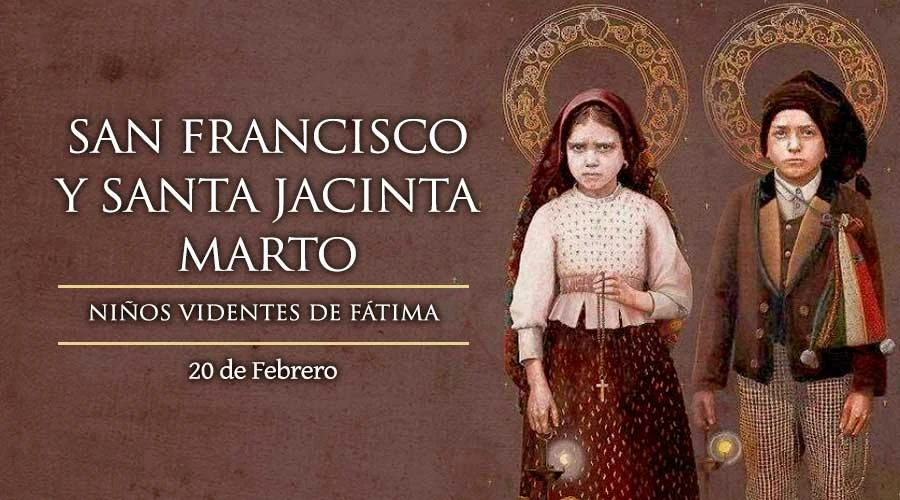

Cada 20 de febrero, la Iglesia Católica celebra a San Francisco y Santa Jacinta Marto, los pequeños pastorcitos videntes de Fátima. Ambos nacieron en Aljustrel, un pequeño pueblo situado a menos de 1 km de la localidad de Fátima.

Francisco vio la luz en 1908 y Jacinta dos años después. Desde pequeños, los hermanos aprendieron a cuidarse el uno al otro y a acompañar a su prima Lucía, quien solía hablarles de Jesús.

Los tres cuidaban ovejas en los hermosos campos de su región natal. Como muchos niños de su edad, pasaban gran parte del día intercalando el trabajo -indispensable para el sustento de sus empobrecidas familias- con el juego, cuando no, también con la oración.

Fue a estos tres pequeños que la Madre de Dios se les apareció y les dijo: “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas”.

Francisco y Jacinta murieron muy jóvenes, poco después de producidas las apariciones de la Virgen, mientras que Lucía les sobrevivió por muchos años, convirtiéndose en monja carmelita descalza.

Lucía dos Santos falleció el 13 de febrero de 2005 a los 97 años.

Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, la Madre de Dios se les apareció en varias ocasiones a Francisco, Jacinta y Lucía en Cova de Iría, Portugal. Fueron meses llenos de gracia y de profunda presencia de Dios, pero también de prueba: los tres niños soportaron con valentía calumnias, injurias, malas interpretaciones, persecuciones, e incluso la prisión. Nada de esto pareció perturbarlos: “Si nos matan, no importa; vamos al cielo”, solían decir.

Después de las apariciones, Jacinta y Francisco continuaron sus vidas sencillas, al igual que Lucía. La Virgen le pidió explícitamente a esta que fuera a la escuela. Y un tiempo después lo mismo hicieron Jacinta y Francisco.

Tan solo tres niños

Francisco, sabiendo que no viviría mucho tiempo porque así le fue anunciado, le comentó un día a Lucía: “Vayan ustedes al colegio; yo me quedaré aquí con Jesús escondido”. Desde ese día, a la salida de la escuela, las niñas solían encontrarlo en el templo, en el lugar más cercano al Tabernáculo, siempre en profundo recogimiento.

De los tres, el pequeño Francisco era el más dado a la contemplación y quería, con sus oraciones, consolar a Dios, tan ofendido por los pecados de la humanidad.

En una ocasión Lucía le preguntó: “Francisco, ¿qué prefieres más, consolar al Señor o convertir a los pecadores?”. Él respondió: “Yo prefiero consolar al Señor… ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después, convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor”. Al rato, prosiguió: “Pronto estaré en el cielo. Y cuando llegue, voy a consolar mucho a Nuestro Señor y a Nuestra Señora”.

Jacinta, por su lado, participaba diariamente de la Santa Misa para recibir la Eucaristía. Todo lo ofrecía por la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas hechas a Dios. Le atraía mucho estar con Jesús Sacramentado. “Cuánto amo el estar aquí. Es tanto lo que le tengo que decir a Jesús”, repetía.

Redimidos a través del sufrimiento

Esto les causaba un gran dolor, según contaría Lucía muchos años después. La Virgen entonces los consoló diciéndoles que Jesús estaba muy contento con sus sacrificios, pero que no quería que durmieran más con la cuerda. Y así lo hicieron.

A Jacinta se le concedió la visión de los sufrimientos del Sumo Pontífice. “Yo lo he visto en una casa muy grande, arrodillado, con el rostro entre las manos, y lloraba. Afuera había mucha gente; algunos tiraban piedras, otros decían imprecaciones y palabrotas”, contó ella.

Por esto y otros hechos, los niños tenían presente al Papa continuamente y ofrecían tres Avemarías por él después de cada Rosario. Su cercanía con la Madre de Dios había fortalecido inmensamente el poder intercesor de sus oraciones. Muchas personas -a veces familias enteras- acudían a ellos para que llevaran sus intenciones a la Virgen.

Días después, el joven regresó, pidió perdón y le contó a su familia que, después de haber gastado todo lo que tenía, robado y estado en la cárcel, algo inexplicable le tocó el corazón y decidió apartarse de todo, corriendo una noche rumbo al bosque para pensar. Sintiéndose completamente perdido en ese momento, con la vida arruinada, se arrodilló llorando y rezó. En eso, tuvo una visión: Jacinta estaba frente a él, lo tomó de la mano y lo condujo hasta un camino.

Aquella experiencia había sido el inicio del retorno a casa del muchacho. Su historia llegó a oídos de todos en el pueblo, hasta que alguien se atrevió a preguntarle a Jacinta si se había encontrado con el muchacho, pero ella respondió que no, que ni lo conocía. Eso sí -admitió la niña-, había estado rogando y rogando a la Virgen para que regrese.

De la tierra al cielo

El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta enfermaron gravemente de bronconeumonía. Por entonces una epidemia asolaba muchas partes de Europa. El buen Francisco se fue deteriorando poco a poco en las semanas siguientes.

Pidió recibir la Primera Comunión y se preparó con ahínco. Aún enfermo, guardó el ayuno con diligencia y se alistó para confesarse. La paz que irradiaba el día de su primera Confesión contagió a todos los que estuvieron a su lado.

“Yo me voy al Paraíso; pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que os lleve también pronto allá arriba”, le dijo Francisco a Lucía y Jacinta. Al día siguiente, el 4 de abril de 1919, el niño partió a la casa del Padre.

Jacinta sufriría mucho por la muerte de su hermano. Mientras tanto, su propia enfermedad se iba complicando cada vez más. Llegó el día en que tuvo que ser llevada al hospital de Vila Nova. De aquel lugar volvería a casa con una “llaga en el pecho”. Con un terrible dolor le confiaría a su prima: “Sufro mucho; pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al Corazón Inmaculado de María”.

A Jacinta se le aplicó una cirugía en la que le quitaron dos costillas del lado izquierdo. En el lugar quedó una llaga ancha del tamaño de una mano. Los dolores eran espantosos, pero no paraba de invocar a la Virgen y ofrecerle su dolor por la salvación de los pecadores.

El 20 de febrero de 1920 pidió los últimos sacramentos, se confesó y rogó que le llevaran la Comunión. Poco después murió -solo tenía diez años de edad-.

Haced penitencia

Antes de morir, la pequeña Jacinta alcanzó a decir algunas cosas que fueron escritas por su madrina, con quien vivía.

“Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencias para que se detengan”.

“No hablar mal de nadie y huir de quien habla mal”.

“Tener mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo”.

Dos niños que son santos

Los cuerpos de Francisco y Jacinta fueron trasladados al Santuario de Fátima. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, vieron que el Rosario que le colocaron sobre el pecho estaba enredado entre los dedos de sus manos. Mientras tanto, el cuerpo de Jacinta fue exhumado 15 años después de su muerte, y fue encontrado incorrupto.

“Contemplar como Francisco y amar como Jacinta”, fue el lema con el que estos dos videntes de la Virgen de Fátima fueron beatificados por San Juan Pablo II, el 13 de mayo del año 2000.

El Papa Francisco los canonizó también un 13 de mayo, pero del 2017, en Fátima, en el marco de las celebraciones por el centésimo aniversario de las apariciones de la Virgen.

Recent Comments